Don't you want to take a leap of faith?

Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone?

Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone?

Saito, Inception (2010)

延續Christopher Nolan從Memento凶心人開始就探討的母題:

我們追求的, 到底是殘酷現實, 還是虛假歡愉?

改變的只是當日在香港籌集近五百萬美金拍成獨立影片

現在卻在荷里活炙手可熱, 動輒一億六千萬, 打造科幻特技大製作

向來路蘭兄弟筆下人物都處於 面對現實 與 欺騙隱瞞 的兩難取捨

前者意味著生命沒有了希望, 存在沒有了目的;

後者則是自欺欺人, 活在自己假想理想的格局之中

而主角們最後都會選擇後者

失憶症患者如是, 魔術師的目標觀眾如是, 蝙蝠俠亦為其城市市民選擇了欺瞞

影片也提供了解釋, 一如Christopher Nolan的人生觀:

Positive emotion trumps negative emotion every time.

正能量每次都撃倒負面情緒, 是人類潛意識的心理防護機制, 免得承受不住而崩潰

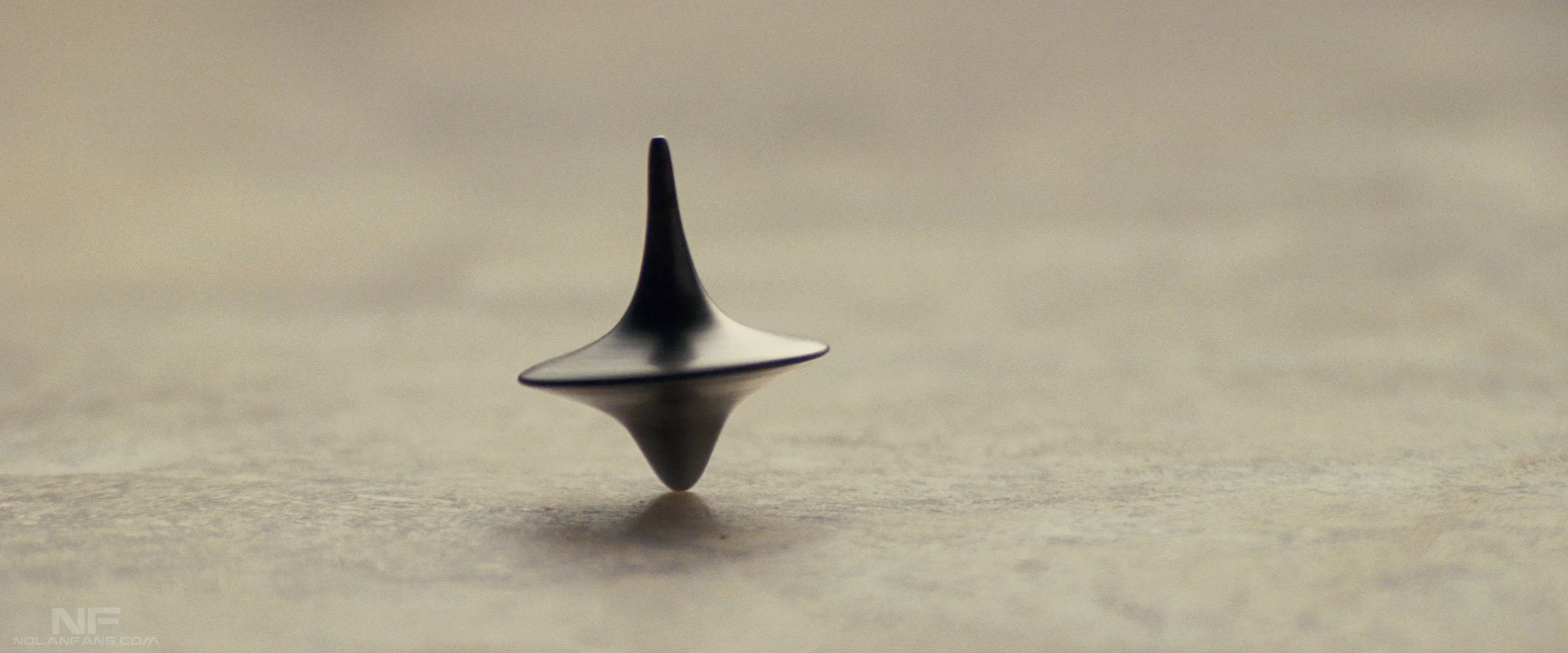

因為信念應得到回報, 所以Cobb在情在理需要回到兒女身旁

主角需要堅定這個結局意念, 放下唯一可判別真相的工具, 奔向令他快樂的泉源

不管這是否真實, 他的感受才最重要

就如片中所言, 潛意識愈鑽深層, 人就愈重視感性, 理性逐漸失去警醒作用

這不止身為專家的主角明白,

幕後主謀 - 導演(同時身兼編劇)更清楚, 也懂得觀眾多想看到感動重逢的一幕

這才可成就故事文本的起承轉合, 讓繃緊情緒得到舒援

所以導演也放心不言明真實與否, 當下的投入感才是首要考慮

離開大銀幕畫面時, 彷如南柯一夢; 戲中情節像是一次夢境經歷

電影的威力, 莫過於此

在主題表達上, 如要說明現實與幻象的取捨,

把最後一幕當作夢境分析是最似Nolan的意願

但戲中硃絲馬跡實在難以組織得出合理解釋, 就容讓這一點含糊性存在吧

解讀太多也會損害科幻及發夢題材本來擁有的無窮想像力

一個兒時希望拍成的劇本, 在團隊合作下得以完成, 而且在票房口碑上都標誌著突破

拍攝過程到最後成品, 已經是一趟成功的尋夢, 將意念潛植於觀眾腦海中吧

影片把現實跟夢的界線模糊化,

單在拍攝一場街頭追逐, 你能清楚知道誰在追趕Cobb嗎? 動機又是什麼?

夢中的我們不也是突然遭到危險而逃跑, 在過程中才慢慢建構自己逃避的東西嗎?

當逃到窄巷時, 鏡頭向著中心推近, 形成兩邊牆壁好像在縮窄,

Cobb像給壓住的超現實場面, 又是否你我曾夢見的古怪景象?

攝影風格亦是偏向朦朧, 看不清周圍, 同樣營造夢的感覺

劇本上的指明是夢境的提示不少

有如一班人要在指定地方睡覺, 使他們能給叫醒, 不致困在美夢中

一句簡單的反問, "你怎知道不是現實成為了他們的夢境", 又再讓人墮進迷思

同樣Mal的推論有可能成立嗎? Cobb回憶中看到的酒店, 二人是在對面傾談

那為何警察們會把Cobb當成主要疑犯? 就算動機成立, 他的不在場證據也是相當明顯?

那可能是酒店大廈的結構也是摺起了的呢? 就像整個馬路摺攏, 跟地面垂直或平行而置一樣?

以上談及的是可能性, 純粹的跟隨情節推進, 故事發生在現實當中也是合理推斷

但電影的神奇之處就在此, 與夢境的特性完全結合

戲如魔法 [Prestige 死亡魔法], 戲如回憶 [Memento 凶心人]

可以刻意操控, 也可自然寫實, 電影片段只是碎片拼圖,

透過視覺或音響上的線索逐步追尋, 但也沒可能完全整合,

因為剪接就已把一些畫面刪去, 如同夢境的接駁有時不在情理之內

夢是如此不規則, 跳躍不斷, 畫面總在中間突然出現, 沒有 "到達" 的記憶

剪接跟隨夢境的隨意, 一開場已是主角在水中, 毫不知道怎樣會身在水中

多場establishing shot都是無緣無故的在畫面中, 場景已設置好, 角色已埋好位

觀眾沒能看到主角怎樣由一個佈置轉眼到另一個

蒙太奇本就如夢境, 夢怎樣開始是不清晰的,

同樣電影正式開始的時序, 到底哪一秒鐘是故事的開始?

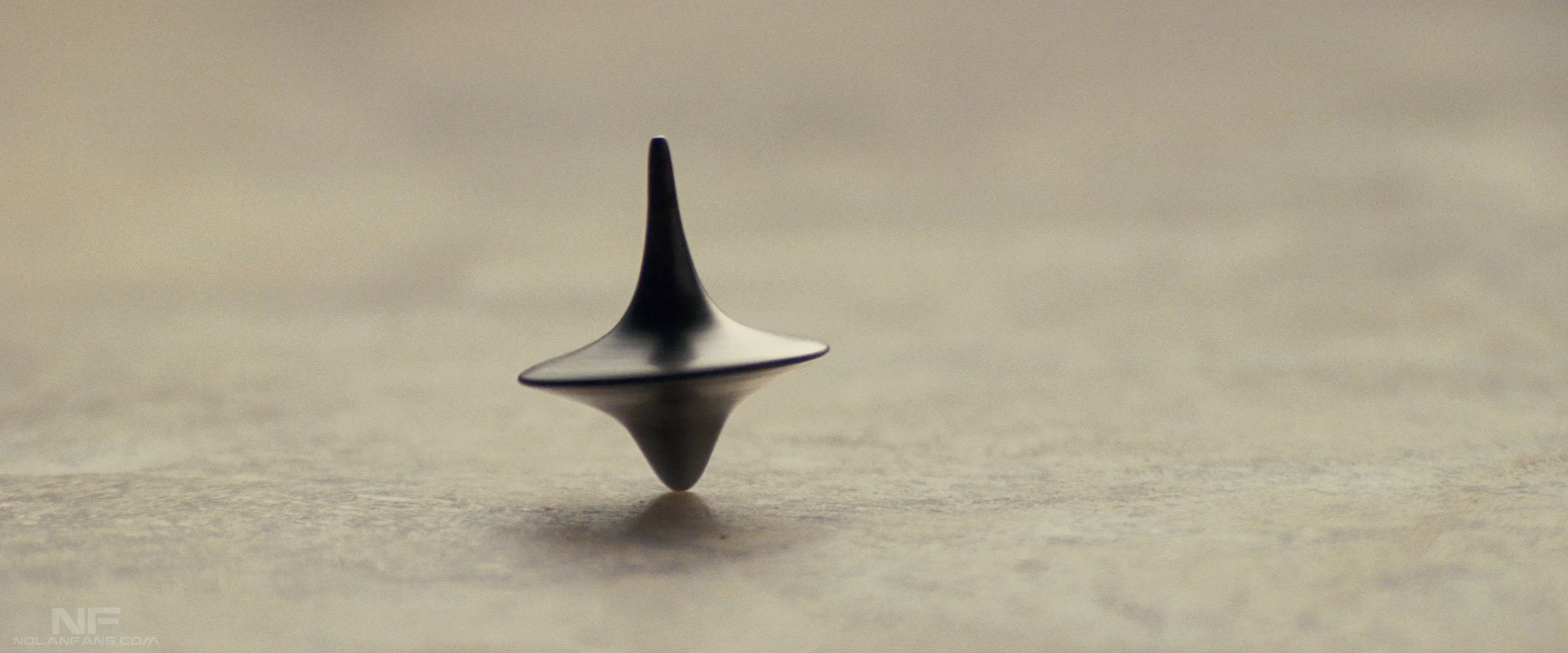

到最後一秒我們也不可掌握到夢境是否已結束, 電影完結亦不表示戲中主角的故事不會繼續

只是我們已從光影世界中醒過來, 繼續我們的人生罷了

從科幻角度觀賞, 本片卻有很多不能修補的基本缺陷

既然夢境超脫, 難以抽取局部代整體,

嘗試以既定規則作夢境限制, 讓電影的視野沒法走得更自由奔放

導演一向重視科學邏輯, 然而潛意識世界的定律死板得沒法發揮更多創意

沒有了天馬行空的夢, 只有現實也可出現的火車軌及槍戰,

當然更能混亂觀眾思維, 當時當刻孰真孰假,

但把所有規例直白說出, 不但扼殺創作與再想像空間, 也予人自圓其說之感

定潛規則, 若能一貫到底也能證實劇本心思縝密

但若一時套用一時失效, 說服力就大大削減

首先, 若然一層一層深入夢境, 時間流動是之前的十二倍

那為何音樂歌聲不會以十二倍慢速進入下一層呢? 如是者, 怎樣計算同步?

其次, 第一層的車輛翻側, 導致第二層失去地心吸力, 那第三層為何又完全不受第二層影響?

雨景是尿急欲望的投射, 那雪景的出現又代表什麼呢?

導演手法在展現宏大概念上有膽識, 交代人物發展亦有條理,

有時過份嚴謹, 太多交代反而削弱了夢幻感

但最大問題始終是導演塑造了一個新的空間, 卻沒有好好填滿內裏的細節

介紹天橋鏡子的畫面無疑震撼, 但不能實際應用在故事上就會變成炫耀視效

夢境建構的有趣之點在於其迷宮的設計, 但觀眾未能看清每層地圖的環境及道具佈置

只能看到大概景觀及其外殼, 不夠深入細緻讓它失卻一份可作探究的實感

不過很多人忽略了 潛行凶間 的一項大貢獻, 是荷里活工業擅用的模式,

但在現今特技盛行, 立體為主的時代欠缺的: star-making process

Christopher Nolan 原意本就是拍一部有新包裝的特務片

一身開創潮流的專業西服打扮, 彷彿打企業戰的職業特工隊

戲中的渡邊謙, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, 還有最重要的Leonardo Dicarpio,

集合老中青三代都市型男標誌, 影片的英雄形象及造型塑造應記一功

女主角方面, Marion Cotillard的詭異冷艷, Ellen Page的年輕活力, 同樣成功針對不同市場

幾可保證, 在之後回顧影片歷史, 會驚訝這麼多影壇大明星聚合在這部電影上,

同樣, 巨星魅力是大銀幕體驗的珍貴部分, 可遇不可求

最後要盛讚技術團隊的認真, 各方成就可臻完美

美術構圖富現代感亦不失未來的科幻色彩

Hans Zimmer的配樂更是把觀眾帶進夢境又往返現實的關鍵

我們追求的, 到底是殘酷現實, 還是虛假歡愉?

改變的只是當日在香港籌集近五百萬美金拍成獨立影片

現在卻在荷里活炙手可熱, 動輒一億六千萬, 打造科幻特技大製作

向來路蘭兄弟筆下人物都處於 面對現實 與 欺騙隱瞞 的兩難取捨

前者意味著生命沒有了希望, 存在沒有了目的;

後者則是自欺欺人, 活在自己假想理想的格局之中

而主角們最後都會選擇後者

失憶症患者如是, 魔術師的目標觀眾如是, 蝙蝠俠亦為其城市市民選擇了欺瞞

影片也提供了解釋, 一如Christopher Nolan的人生觀:

Positive emotion trumps negative emotion every time.

正能量每次都撃倒負面情緒, 是人類潛意識的心理防護機制, 免得承受不住而崩潰

因為信念應得到回報, 所以Cobb在情在理需要回到兒女身旁

主角需要堅定這個結局意念, 放下唯一可判別真相的工具, 奔向令他快樂的泉源

不管這是否真實, 他的感受才最重要

就如片中所言, 潛意識愈鑽深層, 人就愈重視感性, 理性逐漸失去警醒作用

這不止身為專家的主角明白,

幕後主謀 - 導演(同時身兼編劇)更清楚, 也懂得觀眾多想看到感動重逢的一幕

這才可成就故事文本的起承轉合, 讓繃緊情緒得到舒援

所以導演也放心不言明真實與否, 當下的投入感才是首要考慮

離開大銀幕畫面時, 彷如南柯一夢; 戲中情節像是一次夢境經歷

電影的威力, 莫過於此

在主題表達上, 如要說明現實與幻象的取捨,

把最後一幕當作夢境分析是最似Nolan的意願

但戲中硃絲馬跡實在難以組織得出合理解釋, 就容讓這一點含糊性存在吧

解讀太多也會損害科幻及發夢題材本來擁有的無窮想像力

一個兒時希望拍成的劇本, 在團隊合作下得以完成, 而且在票房口碑上都標誌著突破

拍攝過程到最後成品, 已經是一趟成功的尋夢, 將意念潛植於觀眾腦海中吧

影片把現實跟夢的界線模糊化,

單在拍攝一場街頭追逐, 你能清楚知道誰在追趕Cobb嗎? 動機又是什麼?

夢中的我們不也是突然遭到危險而逃跑, 在過程中才慢慢建構自己逃避的東西嗎?

當逃到窄巷時, 鏡頭向著中心推近, 形成兩邊牆壁好像在縮窄,

Cobb像給壓住的超現實場面, 又是否你我曾夢見的古怪景象?

攝影風格亦是偏向朦朧, 看不清周圍, 同樣營造夢的感覺

劇本上的指明是夢境的提示不少

有如一班人要在指定地方睡覺, 使他們能給叫醒, 不致困在美夢中

一句簡單的反問, "你怎知道不是現實成為了他們的夢境", 又再讓人墮進迷思

同樣Mal的推論有可能成立嗎? Cobb回憶中看到的酒店, 二人是在對面傾談

那為何警察們會把Cobb當成主要疑犯? 就算動機成立, 他的不在場證據也是相當明顯?

那可能是酒店大廈的結構也是摺起了的呢? 就像整個馬路摺攏, 跟地面垂直或平行而置一樣?

以上談及的是可能性, 純粹的跟隨情節推進, 故事發生在現實當中也是合理推斷

但電影的神奇之處就在此, 與夢境的特性完全結合

戲如魔法 [Prestige 死亡魔法], 戲如回憶 [Memento 凶心人]

可以刻意操控, 也可自然寫實, 電影片段只是碎片拼圖,

透過視覺或音響上的線索逐步追尋, 但也沒可能完全整合,

因為剪接就已把一些畫面刪去, 如同夢境的接駁有時不在情理之內

夢是如此不規則, 跳躍不斷, 畫面總在中間突然出現, 沒有 "到達" 的記憶

剪接跟隨夢境的隨意, 一開場已是主角在水中, 毫不知道怎樣會身在水中

多場establishing shot都是無緣無故的在畫面中, 場景已設置好, 角色已埋好位

觀眾沒能看到主角怎樣由一個佈置轉眼到另一個

蒙太奇本就如夢境, 夢怎樣開始是不清晰的,

同樣電影正式開始的時序, 到底哪一秒鐘是故事的開始?

到最後一秒我們也不可掌握到夢境是否已結束, 電影完結亦不表示戲中主角的故事不會繼續

只是我們已從光影世界中醒過來, 繼續我們的人生罷了

從科幻角度觀賞, 本片卻有很多不能修補的基本缺陷

既然夢境超脫, 難以抽取局部代整體,

嘗試以既定規則作夢境限制, 讓電影的視野沒法走得更自由奔放

導演一向重視科學邏輯, 然而潛意識世界的定律死板得沒法發揮更多創意

沒有了天馬行空的夢, 只有現實也可出現的火車軌及槍戰,

當然更能混亂觀眾思維, 當時當刻孰真孰假,

但把所有規例直白說出, 不但扼殺創作與再想像空間, 也予人自圓其說之感

定潛規則, 若能一貫到底也能證實劇本心思縝密

但若一時套用一時失效, 說服力就大大削減

首先, 若然一層一層深入夢境, 時間流動是之前的十二倍

那為何音樂歌聲不會以十二倍慢速進入下一層呢? 如是者, 怎樣計算同步?

其次, 第一層的車輛翻側, 導致第二層失去地心吸力, 那第三層為何又完全不受第二層影響?

雨景是尿急欲望的投射, 那雪景的出現又代表什麼呢?

導演手法在展現宏大概念上有膽識, 交代人物發展亦有條理,

有時過份嚴謹, 太多交代反而削弱了夢幻感

但最大問題始終是導演塑造了一個新的空間, 卻沒有好好填滿內裏的細節

介紹天橋鏡子的畫面無疑震撼, 但不能實際應用在故事上就會變成炫耀視效

夢境建構的有趣之點在於其迷宮的設計, 但觀眾未能看清每層地圖的環境及道具佈置

只能看到大概景觀及其外殼, 不夠深入細緻讓它失卻一份可作探究的實感

不過很多人忽略了 潛行凶間 的一項大貢獻, 是荷里活工業擅用的模式,

但在現今特技盛行, 立體為主的時代欠缺的: star-making process

Christopher Nolan 原意本就是拍一部有新包裝的特務片

一身開創潮流的專業西服打扮, 彷彿打企業戰的職業特工隊

戲中的渡邊謙, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, 還有最重要的Leonardo Dicarpio,

集合老中青三代都市型男標誌, 影片的英雄形象及造型塑造應記一功

女主角方面, Marion Cotillard的詭異冷艷, Ellen Page的年輕活力, 同樣成功針對不同市場

幾可保證, 在之後回顧影片歷史, 會驚訝這麼多影壇大明星聚合在這部電影上,

同樣, 巨星魅力是大銀幕體驗的珍貴部分, 可遇不可求

最後要盛讚技術團隊的認真, 各方成就可臻完美

美術構圖富現代感亦不失未來的科幻色彩

Hans Zimmer的配樂更是把觀眾帶進夢境又往返現實的關鍵