我爸爸想返去以前唔知邊度,我媽媽淨係諗住以後唔知邊度,就得我一個,留響而家

爸爸響以前,媽媽響以後,就得我一個,留響而家

爸爸響以前,媽媽響以後,就得我一個,留響而家

麥兜, 麥兜菠蘿油王子 (2004)

麥炳留在過去, 麥太遠望將來, 只有麥兜, 活於現在.

《麥兜菠蘿油王子》的震撼結語, 正正為麥兜故事的三部曲定調

先從麥兜的內心世界看盡現今香港社會世態

再從麥太過來人身分踏上父親重返輝煌過去的六七十年代懷舊光景

最後, 香港人的身份要向前推進, 為了生活, 為了追上時間的洪流

麥兜麥太齊齊北上, 向著祖先的土地進發, 在迷惘前路中隨波逐流, 隨風飄逝.

麥兜小故事, 從來小幽默大感動.

打從第一輯《麥兜故事》, 大小朋友都湧進戲院歡樂地大笑時,

在漆黑的戲院中, 色彩繽紛的卡通在銀幕前一一呈現時,

年紀小的我已感到一份淡淡然的哀愁, 難以言喻的騷悶情感

怎麼全場的觀眾這樣享受,我卻在笑位間如此落寞?

甚至家人看到我的表情,可能以為我不太喜歡.

不, 一點也不. 相反是愛不釋手, 愛到無法形容那種情緒, 那當時的心魂.

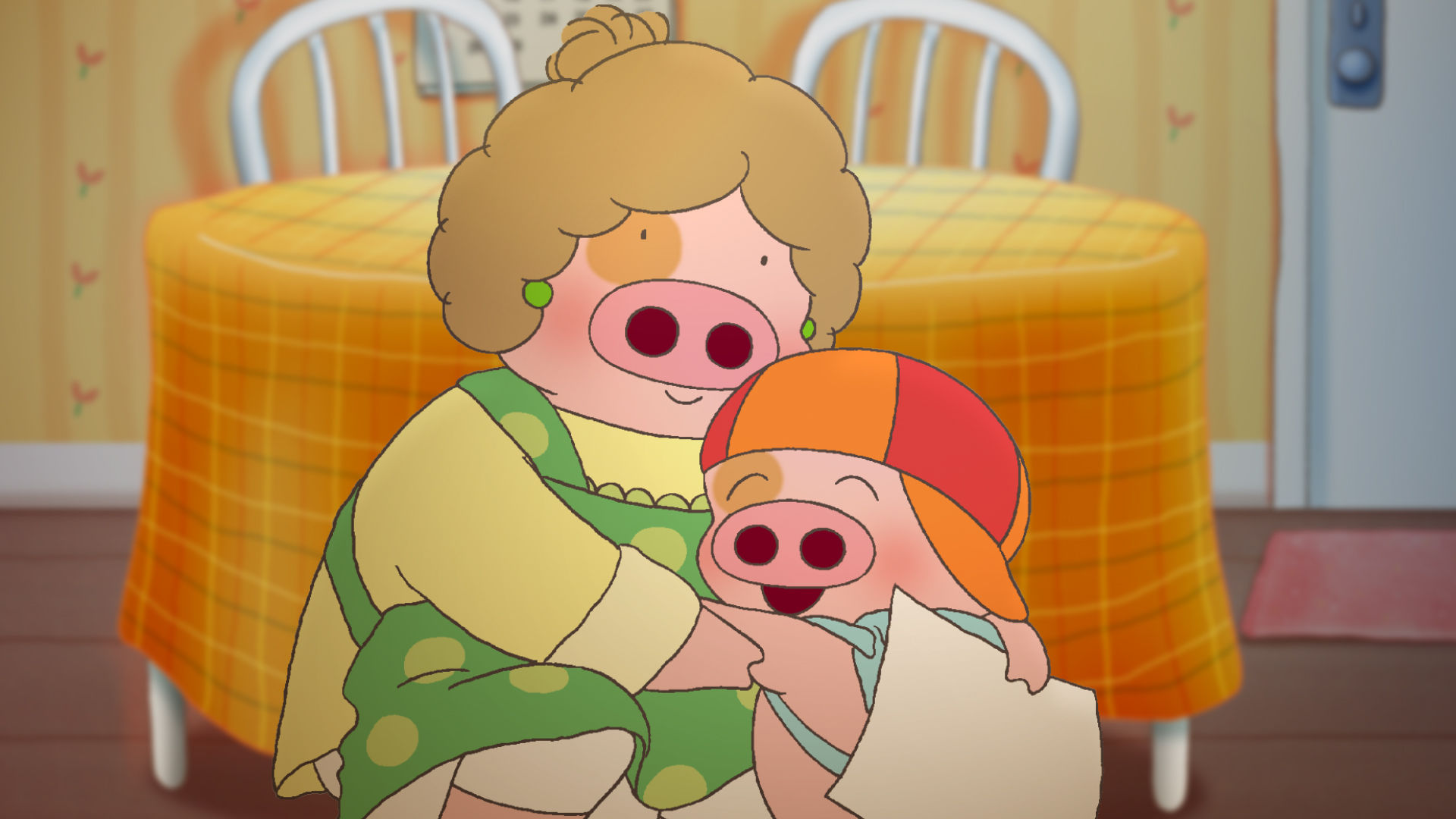

麥太一番心血為兒子營造馬爾代夫之旅, 傻傻的兒子信以為真, 開心的玩了一晚

這實在是無法述說的情感, 不是單單感動, 亦不是純粹悲哀

對於麥兜來說, 馬爾代夫跟山頂都沒所謂, 重要的是一個母親的承諾

但他不懂, 他還沒有明白.

若然他知這不是馬爾代夫, 他可能會嚎啕大哭一場

他會認為母親竟然會欺騙他, 他最信任的人居然會對他說謊

他不會顧及馬爾代夫旅遊的金錢需要, 他還小, 還未被一堆無意義的數字污染

正如我童年也以為, 沒有錢不要緊, 到那部自動櫃員機去按掣, 就自然會有錢

這可能只是無傷大雅的小事, 但對小朋友而言, 這是他的整個世界.

麥兜媽媽當然明白, 她亦不得不完成這份心願, 因媽媽不要令兒子失望

對於媽媽, 麥兜就是她的整個世界.

但世界太現實, 就似一隻鴨, 麥兜想要的卻是雞

為了不讓純真的心靈破碎, 麥太就唯有為麥兜遮風擋雨, 為麥兜打造屬於他們的馬爾代夫

其實那裡是不是馬爾代夫, 真的不重要

因為那一天, 在麥兜麥太心中, 他們到的地方, 就是馬爾代夫

那名稱, 只是一個代號

因為只要母與子一起成行, 一起遊玩

那他們所到之處, 都必然會是藍天白雲, 椰林樹影, 水清沙幼

但麥兜所高興的, 只是美化了的泡影

終有一天, 他會知道, 自己從來沒有到過馬爾代夫

就好像一切的幸福, 都是假的

當他那晚睡前說的一句「媽媽, 早抖!」說得多麼真誠有情時, 就更難不悲從中來

一旦麥兜知道自己的要求, 原來媽媽根本無法實現

麥兜會怪責自己, 為何給予自己最親最愛的人, 如此的重擔, 為何任性? 為何幼稚?

每次想起這個明明很甜蜜的故事, 總是無法釋懷.

如果長大可以有一番作為, 如果吃過大包真的可以孝順阿媽貢獻國家

那小時候的照顧還是超值的

但任麥太如何精打細算, 如何為麥兜計劃, 原來都是徒然.

麥兜還是天真的相信到底, 努力練習搶包山, 然後看著其付出付諸流水

她費盡心神為的是他的未來, 然後犠牲自己的現在, 但回報卻是未知之數

麥太怎麼平時如斯精明, 卻還會作如此投資?

也許世界上所有媽媽, 都會有這樣的一個糊塗.

《麥兜故事》, 全然是麥太對麥兜的愛護與期望.

三年過後, 我成長了更多, 才終明白其系列的詩意與心境

然後, 菠蘿油王子的故事, 進入更沉重更無奈的氛圍, 更宏觀更個人的世界

那是麥炳的角度, 去看妻兒, 看其失落的王國

可歎現實只要 Duck, 就是只許成功, 不可失敗

為了生存, 要學詐死, 要學處世, 接受無價值的教育

於是, 每一個人都被倒模成臘鴨, 目送自己想吃的雞, 隨著成長而消失

每一個人, 不包括麥炳.

他不甘心一生就是一隻臘鴨, 或就此 Un Un 腳 Un 下 Un 下成為一個平凡的佬

他要一起吃雞一起在歌唱, 就要拋棄目前世俗的, 追求記憶中的玫瑰花

天生的懵盛盛, 像是上帝在人類物種偶爾開的一個小玩笑, 或是偶爾創造的一個小奇蹟

什麼也不懂, 於是在人間迷了路, 不知怎樣回去自己的家

但他在香港也成了一頭家, 為何就偏要執著迷戀於往日的王國?

因為, 這兒不屬於他? 因為, 他本應是個王子, 有朵玫瑰屬於他, 等著他?

也許只是因為, 現實太殘酷, 不適合失敗者的存在

美麗廣闊的天地, 會有容得下他之處

遠端彩虹的天國, 沒有塵埃, 沒有人群, 才是他永恆的尋覓之心靈所在

但他放棄了家, 使兒時的麥兜失去倚靠, 使愛人的麥太失去支柱

從麥兜所記掛的, 追溯他對父親的情感

很多很多的食物, 不管是《悠悠的風》, 還是《教我如何去小便》

他都會記著一堆美味的好吃的, 去理解他與父親共處的回憶, 或是他心中美好的家的形象

麥炳為了過去, 放棄現在.

麥太為了現在, 放棄將來

這個將來, 只有麥兜可以成就, 偏偏他不能.

但原來失敗, 勇敢的接受失敗, 這亦是一個成功

就像 Un 腳曾經是低下的標誌, 卻原來都有一片天空, 為 Un 腳一早預備

早知如此, 搞這麼多花樣幹什麼呢?

所謂的多元教學, 又是一堆沒用的東西

倒不如做回自己, 以自己的特質贏得他人的尊重

即使真我可能是論盡笨拙, 但至少沒有弄虛作假, 難得的真誠坦然

留下的是否更有勇氣?

麥太擔起了家庭的重任, 就不得不順應多勞多得的主流

她過去的理想, 無人過問, 但她的紙包雞藝術, 將蠢愕的麥兜養得肥肥白白

曾經是工廠的車衣女, 現在麥兜就是她的全部, 之後為了搵食卻也不得不拋下兒子

麥兜彷彿早就明白, 而這時長大這不可避免的過程正在悄悄於麥兜身上發生

他終於了解媽媽的苦心, 也懂得去為她著想, 於是就成就她放手讓麥兜獨立學習之時

《麥兜响噹噹》中一切沒有改變, 大局運轉依然, 麥兜卻始乎覺醒了自身的意識

但願在大社會中打滾, 不會讓麥兜這塊大家珍而重之的橡膠擦豬腩肉有磨損稜角的一天

「人怎樣才可以不扭曲自己,同時還能面對這個比較扭曲的世界。」

謝立文說, 這就是麥兜的故事系列一直探討的要旨

我們每一個, 都很想做一個完完全全的麥兜,

但又害怕承受麥兜從一出生就註定伴隨的失敗與挫折

很想證明, 單純善良不變質不從俗,

都可以在這個紛亂墮落的社會獲得認同和肯定, 哪怕只是一點點