Lionel Logue: Why should I waste my time listening to you?

King George VI: Because I have a voice!

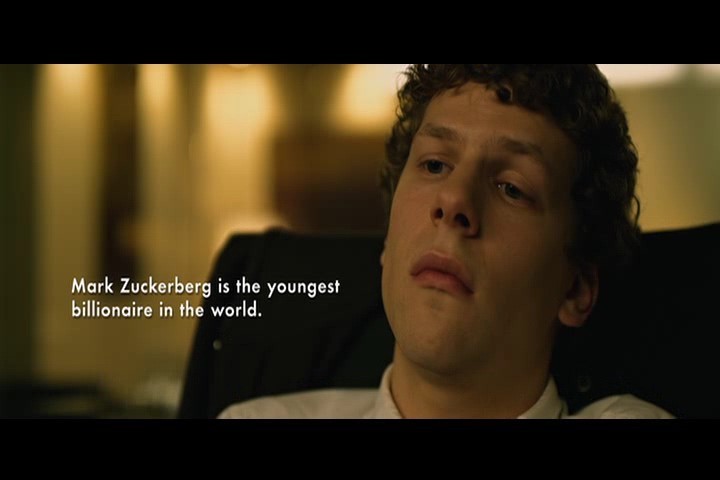

The King's Speech (2010)

曾幾何時, 在大銀幕下觀賞大電影是多麼震撼的感官體驗

觀看火車駛過, 聆聽鬼魅低吟,

廣闊鏡頭捕捉萬里長沙,

或是低鏡頭昂首望向冠冕堂皇的華麗宮殿, 神聖牌匾

電影的表達形式, 與舞台劇, 電視劇有著明顯的界線

舞台劇跟電影一樣可利用特定道具作劇情鋪排及主題說明,

但更重視臨場發揮, 因可就觀眾反應調整表演

電視劇則同樣可多角度拍攝, 卻更重視故事情節中的戲劇衝突,

因為電視機一般與觀眾距離較近, 畫面闊度亦未能提供足夠空間

廠景佈局使用較多, 亦較容易把焦點聚在演員身上, 大量近鏡讓演技發揮

可於戲院放映的電影, 有較佳機會呈現外景風貌,

利用周邊實景環境配合演員發揮, 達致導演表達的意念, 通常會稱之為 "場景調度"

不是需要高成本大特技, 起碼也要有基本 "場景調度" 的電影感吧

若然電影只靠簡單道具, 樸素佈景, 單一視角, 平鋪直敘去說故事

那為何要在戲院上畫, 在那個莊嚴漆黑的環境欣賞藝術呢?

特別是皇家大族, 世界大戰的題材, 廣闊視角下只能容下演員表現?

"皇上無話兒" 跟一部電視電影有何分別呢?

影片內容談語言障礙, 然而影片表達形式上已是一種語言障礙

是電影語言的失效, 導演只是集中指導演員,

鏡頭對準每位演員的肢體動作及面部表情

背景播放著古典幽雅的宮廷配樂

無疑電影也可由演員撐起半邊天,

但場景簡約得接近如同缺席, 每一場都彷彿是看著演員在舞台唸對白

外景在任何情節, 任何地點下都是一致的灰暗朦朧,

只看到近鏡主角的細緻演繹, 背景永遠看不清

突出了演技的爆發, 讓觀眾高度集中於台詞及主角的情緒

一部電影可從燈光, 遠近交替, 場景轉換等技術層面上呈現更豐富更低調更有質感的構圖

這些方面在"皇上無話兒"全然欠缺

導演技巧不是徹底欠奉的,

至少開場時的米高峰, 演說前的悉心預備, 口腔清潔等 都說明了電影與公開演講有直接關係

懂得選擇貝多芬作音樂, 更讓耳聾的音樂家反映出國王口吃的難處與克服的偉大

隨著影片發展, 鏡頭前國王與治療師對坐的距離,

在每次見面時都比前縮短, 代表了二人的友情演進

在出外交談時, 國王則保持站在前面, 治療師在後, 突顯對外時兩人地位的差距

只是室內景的拍攝近得連外觀及房間結構都看不出, 室外景又只是得一兩個鏡頭較清晰

電影實在顯得沒有動感, 沒有實感

劇本上用心營造了友情的演進跨越階級界限,

對於口吃或身體有所缺陷的人有激勵作用,

然而與歷史不太脗合, 像國王口吃問題早在登基前解決

戲劇性亦沒有太大起伏, 像一場理應起歷史關鍵作用的演說寫得還是輕輕數筆

描述個人跨越障礙的勝利 多於 鼓動全民打一場正義之戰, 感染力不強

更重要是 為了平民化主角, 要使觀眾投入共鳴,

對於國王如何關心政局, 當前危務他有何實質想法及貢獻, 幾乎隻字不提

那如何可感覺到最後演說的歷史重量?

登基儀式的那場教堂準備戲份, 轉折來得突兀

兩人的對峙及化解都相當急促, 還來不及感受到其高潮已完結, 浪費了有爆炸力的演出

只是一部電影的成敗, 不只在於執導編劇, 還有整體演員可把影片質素提升

The King's Speech 最大的貢獻就在於把演員的潛質發揮極致

Michael Gambon 的佐治五世, 嚴厲教子時有皇室威嚴, 痴呆彌留時又可憐虛弱

Guy Pearce的大衛兄長, 演活了對王位與愛人的掙扎, 愛父親卻又厭惡傳統禮教的叛逆卻真誠

Timothy Spall 的丘吉爾更是形神俱似, 還有一份滑稽

當然, 最重要的三位演員, 實在各自交出了代表作

Geoffrey Rush 一向好戲, 在深入的角色描寫及密集的近鏡捕捉下自然情感豐富

多句諷刺笑話在他口中顯得份外睿智,

正宗蠢材說得輕描淡寫, 妻子早回家時在房內的緊張畏縮, 喜劇感十足

Helena Bonham Carter 在演慣神經質戲路後, 默默支持丈夫的賢妻良母顯得相當驚喜

極有新鮮感的良善一面, 對丈夫的一心一意, 鼓勵勸導及打情罵悄都很討好

然而, 全片一定是Colin Firth的個人表演

口吃者深沉的心理創傷以致外露的發音不準都很有說服力

有時擺出帝王架勢, 有時猶像小孩發脾氣, 承擔重責的決心, 又希望保存兄弟情誼

每一場都是其表演舞台, 肯定了Colin Firth在影壇的地位

片中正宗的英國氣質不但在演員造型及說話語氣上找到,

亦有貝多芬的優美旋律迥蕩, 很有帝王之家的感覺

King George VI: Because I have a voice!

The King's Speech (2010)

曾幾何時, 在大銀幕下觀賞大電影是多麼震撼的感官體驗

觀看火車駛過, 聆聽鬼魅低吟,

廣闊鏡頭捕捉萬里長沙,

或是低鏡頭昂首望向冠冕堂皇的華麗宮殿, 神聖牌匾

電影的表達形式, 與舞台劇, 電視劇有著明顯的界線

舞台劇跟電影一樣可利用特定道具作劇情鋪排及主題說明,

但更重視臨場發揮, 因可就觀眾反應調整表演

電影則有獨特一套與觀眾溝通的語言,

就是鏡頭的運用, 拍攝的角度, 及後期剪接以掌控節奏

就是鏡頭的運用, 拍攝的角度, 及後期剪接以掌控節奏

電視劇則同樣可多角度拍攝, 卻更重視故事情節中的戲劇衝突,

因為電視機一般與觀眾距離較近, 畫面闊度亦未能提供足夠空間

廠景佈局使用較多, 亦較容易把焦點聚在演員身上, 大量近鏡讓演技發揮

可於戲院放映的電影, 有較佳機會呈現外景風貌,

利用周邊實景環境配合演員發揮, 達致導演表達的意念, 通常會稱之為 "場景調度"

不是需要高成本大特技, 起碼也要有基本 "場景調度" 的電影感吧

若然電影只靠簡單道具, 樸素佈景, 單一視角, 平鋪直敘去說故事

那為何要在戲院上畫, 在那個莊嚴漆黑的環境欣賞藝術呢?

特別是皇家大族, 世界大戰的題材, 廣闊視角下只能容下演員表現?

"皇上無話兒" 跟一部電視電影有何分別呢?

影片內容談語言障礙, 然而影片表達形式上已是一種語言障礙

是電影語言的失效, 導演只是集中指導演員,

鏡頭對準每位演員的肢體動作及面部表情

背景播放著古典幽雅的宮廷配樂

無疑電影也可由演員撐起半邊天,

但場景簡約得接近如同缺席, 每一場都彷彿是看著演員在舞台唸對白

外景在任何情節, 任何地點下都是一致的灰暗朦朧,

只看到近鏡主角的細緻演繹, 背景永遠看不清

突出了演技的爆發, 讓觀眾高度集中於台詞及主角的情緒

一部電影可從燈光, 遠近交替, 場景轉換等技術層面上呈現更豐富更低調更有質感的構圖

這些方面在"皇上無話兒"全然欠缺

導演技巧不是徹底欠奉的,

至少開場時的米高峰, 演說前的悉心預備, 口腔清潔等 都說明了電影與公開演講有直接關係

懂得選擇貝多芬作音樂, 更讓耳聾的音樂家反映出國王口吃的難處與克服的偉大

隨著影片發展, 鏡頭前國王與治療師對坐的距離,

在每次見面時都比前縮短, 代表了二人的友情演進

在出外交談時, 國王則保持站在前面, 治療師在後, 突顯對外時兩人地位的差距

只是室內景的拍攝近得連外觀及房間結構都看不出, 室外景又只是得一兩個鏡頭較清晰

電影實在顯得沒有動感, 沒有實感

劇本上用心營造了友情的演進跨越階級界限,

對於口吃或身體有所缺陷的人有激勵作用,

然而與歷史不太脗合, 像國王口吃問題早在登基前解決

戲劇性亦沒有太大起伏, 像一場理應起歷史關鍵作用的演說寫得還是輕輕數筆

描述個人跨越障礙的勝利 多於 鼓動全民打一場正義之戰, 感染力不強

更重要是 為了平民化主角, 要使觀眾投入共鳴,

對於國王如何關心政局, 當前危務他有何實質想法及貢獻, 幾乎隻字不提

那如何可感覺到最後演說的歷史重量?

登基儀式的那場教堂準備戲份, 轉折來得突兀

兩人的對峙及化解都相當急促, 還來不及感受到其高潮已完結, 浪費了有爆炸力的演出

只是一部電影的成敗, 不只在於執導編劇, 還有整體演員可把影片質素提升

The King's Speech 最大的貢獻就在於把演員的潛質發揮極致

Michael Gambon 的佐治五世, 嚴厲教子時有皇室威嚴, 痴呆彌留時又可憐虛弱

Guy Pearce的大衛兄長, 演活了對王位與愛人的掙扎, 愛父親卻又厭惡傳統禮教的叛逆卻真誠

Timothy Spall 的丘吉爾更是形神俱似, 還有一份滑稽

當然, 最重要的三位演員, 實在各自交出了代表作

Geoffrey Rush 一向好戲, 在深入的角色描寫及密集的近鏡捕捉下自然情感豐富

多句諷刺笑話在他口中顯得份外睿智,

正宗蠢材說得輕描淡寫, 妻子早回家時在房內的緊張畏縮, 喜劇感十足

Helena Bonham Carter 在演慣神經質戲路後, 默默支持丈夫的賢妻良母顯得相當驚喜

極有新鮮感的良善一面, 對丈夫的一心一意, 鼓勵勸導及打情罵悄都很討好

然而, 全片一定是Colin Firth的個人表演

口吃者深沉的心理創傷以致外露的發音不準都很有說服力

有時擺出帝王架勢, 有時猶像小孩發脾氣, 承擔重責的決心, 又希望保存兄弟情誼

每一場都是其表演舞台, 肯定了Colin Firth在影壇的地位

片中正宗的英國氣質不但在演員造型及說話語氣上找到,

亦有貝多芬的優美旋律迥蕩, 很有帝王之家的感覺