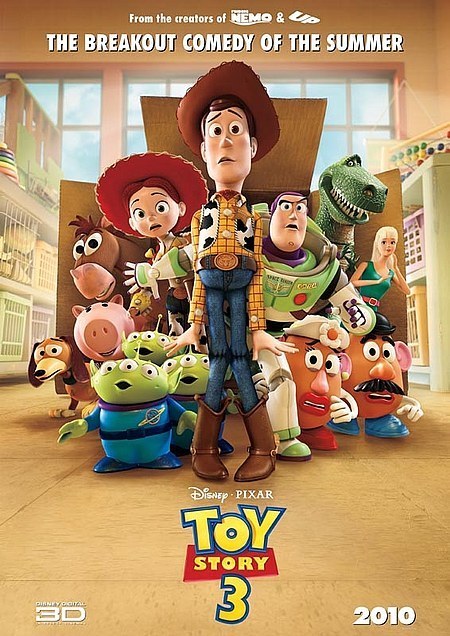

So long, Partner!

Woody, Toy Story 3 (2010)

Woody, Toy Story 3 (2010)

沒有你支撐過我

沒有你珍惜過我

回望便只有白活

歲月不似歌

在這個終結時辰

心知你跟我

連繫這麼多

心中記得我

同樣都不錯

永別又如何 ‧‧‧

胡迪與安仔的關係, 如同最友好的親人, 緊緊靠在一起

不論到了那方, 胡迪都只想回到安仔的身邊

彼思動畫神話的火箭就由巴斯光年的經典台詞To Infinity and Beyond起飛至今,

從開場首十分鐘已足以肯定反斗奇兵系列將是影史上最成功的三部曲

Andy在房間中想像玩具身處的歷險世界, 胡迪當英雄決戰薯蛋頭

正是我們首次認識會說話會走的玩具朋友, 首次進入玩具內心世界的第一幕

1995年Toy Story首次面世就是Andy正在設計西部情節, 胡迪成功拘捕薯蛋頭

15年過後, 終於看到了當時Andy腦海中的創意情景

但這一場大戰是有了新玩具的加入.

薯蛋頭太太, 三眼外星人, 牛女翠絲, 一個個熟悉的角色陸續登場

巴斯光年的一飛沖天, 抱抱龍的傻氣, 把舊有的觀影回憶都帶回來

對於曾經抱著玩具, 在房間屋子內自由發揮, 正義撃倒邪惡的故事重複上演千萬遍的朋友們

這更是再一次對自己成長的回顧與懷念

走進Andy的想像世界後, 再一次記得兒時的想法後

走進一條美好童年的時光隧道,

經典開場曲 "You've Got a Friend in Me"伴隨仿家庭錄像的手提攝錄機,

記錄日常慢慢增高的快樂點滴, 一起看戲, 一起吃飯, 一起進睡

一方面表達了時間飛逝, 一方面見證了玩具們與安仔同步經歷這一切

唱到"our friendship will never die"的突然中止, 畫面一黑,

代表著以往我們看到的故事要劃上句號了

代表著過去相信的, 一直相伴的關係來到了終結的地步

看過朝夕相對的長久互相扶持, 才令遺棄與淡忘變得更難以置信

Andy's going to college. Can you believe it?

第三集的出現, 是相隔了長達十一年的成品,

只有經歷了沉澱的歷史重量, 到重遇時刻才更珍貴, 到分離時刻才更震撼

這一次, 是跟所有玩過的玩具, 建立過感情的角色,

來一個堂而皇之的揮手道別, 而且是永遠的告別

是去是留,

是躲進一度是生命中最重要的人的回憶角落, 還是奔向下一個歷險新旅程?

留戀以前是不切實際, 如何有尊嚴的向往昔說再見,

而不是偷偷摸摸的離開, 讓關係留下誤解與遺憾?

焚化爐高潮一場, 當勞蘇問及 Where are your kids now?, 之後的一走了之

玩具手牽手走到這裏, 一起勇敢面對, 胡迪在這一刻真正的覺悟, 作出了最後的決定

You are a toy! 雖然沒有直接宣之於口,

卻已在一起衝向焚化爐時同心閉眼, 表明了胡迪明白自己真正所屬地方

最後完結的十分鐘可稱經典

So Long的配樂, Andy對玩具的逐一介紹

重溫了一次反斗奇兵所有主要人物, 同時闖進了每人對玩過的玩具的情感深處

一個傳承的動作, 代表了一個充滿玩具與想像力的世代不會就此終結

還有人真誠去與玩具相處, 是一個精神的延續

So Long, partner!

簡單而隆重的告別式, 說明了玩具與人不是從屬的關係, 而是真心一同經歷長大的好朋友

最後鏡頭慢慢向上移動, 屋頂上的藍天與白雲, 對應開場第一幕的廣闊天空

更把系列作了完整的首尾呼應

因為1995年Toy Story標誌出場時的第一個畫面就是Andy家中, 藍天白雲的牆紙

Randy Newman的音樂與選曲, 大量取用原系列已有的, 配上新編曲,

整個系列風格更統一, 亦更易想起過往經典場面

最驚喜是You Got A Friend In Me 西班牙版更澎湃更活力, 配合玩具一起玩樂的熱鬧

We Belong Together更為說明要旨的點題作,

不止是玩具間, 玩具與人之間, 亦可引申到人與人之間

Talk about friendship, and loyal things.

Talk about how much you mean to me.

And I'll promise, to always be by your side,

Whenever you need me.

永別又如何 ‧‧‧

胡迪與安仔的關係, 如同最友好的親人, 緊緊靠在一起

不論到了那方, 胡迪都只想回到安仔的身邊

彼思動畫神話的火箭就由巴斯光年的經典台詞To Infinity and Beyond起飛至今,

從開場首十分鐘已足以肯定反斗奇兵系列將是影史上最成功的三部曲

Andy在房間中想像玩具身處的歷險世界, 胡迪當英雄決戰薯蛋頭

正是我們首次認識會說話會走的玩具朋友, 首次進入玩具內心世界的第一幕

1995年Toy Story首次面世就是Andy正在設計西部情節, 胡迪成功拘捕薯蛋頭

15年過後, 終於看到了當時Andy腦海中的創意情景

但這一場大戰是有了新玩具的加入.

薯蛋頭太太, 三眼外星人, 牛女翠絲, 一個個熟悉的角色陸續登場

巴斯光年的一飛沖天, 抱抱龍的傻氣, 把舊有的觀影回憶都帶回來

對於曾經抱著玩具, 在房間屋子內自由發揮, 正義撃倒邪惡的故事重複上演千萬遍的朋友們

這更是再一次對自己成長的回顧與懷念

走進Andy的想像世界後, 再一次記得兒時的想法後

走進一條美好童年的時光隧道,

經典開場曲 "You've Got a Friend in Me"伴隨仿家庭錄像的手提攝錄機,

記錄日常慢慢增高的快樂點滴, 一起看戲, 一起吃飯, 一起進睡

一方面表達了時間飛逝, 一方面見證了玩具們與安仔同步經歷這一切

唱到"our friendship will never die"的突然中止, 畫面一黑,

代表著以往我們看到的故事要劃上句號了

代表著過去相信的, 一直相伴的關係來到了終結的地步

看過朝夕相對的長久互相扶持, 才令遺棄與淡忘變得更難以置信

Andy's going to college. Can you believe it?

第三集的出現, 是相隔了長達十一年的成品,

只有經歷了沉澱的歷史重量, 到重遇時刻才更珍貴, 到分離時刻才更震撼

這一次, 是跟所有玩過的玩具, 建立過感情的角色,

來一個堂而皇之的揮手道別, 而且是永遠的告別

是去是留,

是躲進一度是生命中最重要的人的回憶角落, 還是奔向下一個歷險新旅程?

留戀以前是不切實際, 如何有尊嚴的向往昔說再見,

而不是偷偷摸摸的離開, 讓關係留下誤解與遺憾?

焚化爐高潮一場, 當勞蘇問及 Where are your kids now?, 之後的一走了之

玩具手牽手走到這裏, 一起勇敢面對, 胡迪在這一刻真正的覺悟, 作出了最後的決定

You are a toy! 雖然沒有直接宣之於口,

卻已在一起衝向焚化爐時同心閉眼, 表明了胡迪明白自己真正所屬地方

最後完結的十分鐘可稱經典

So Long的配樂, Andy對玩具的逐一介紹

重溫了一次反斗奇兵所有主要人物, 同時闖進了每人對玩過的玩具的情感深處

一個傳承的動作, 代表了一個充滿玩具與想像力的世代不會就此終結

還有人真誠去與玩具相處, 是一個精神的延續

So Long, partner!

簡單而隆重的告別式, 說明了玩具與人不是從屬的關係, 而是真心一同經歷長大的好朋友

最後鏡頭慢慢向上移動, 屋頂上的藍天與白雲, 對應開場第一幕的廣闊天空

更把系列作了完整的首尾呼應

因為1995年Toy Story標誌出場時的第一個畫面就是Andy家中, 藍天白雲的牆紙

Randy Newman的音樂與選曲, 大量取用原系列已有的, 配上新編曲,

整個系列風格更統一, 亦更易想起過往經典場面

最驚喜是You Got A Friend In Me 西班牙版更澎湃更活力, 配合玩具一起玩樂的熱鬧

We Belong Together更為說明要旨的點題作,

不止是玩具間, 玩具與人之間, 亦可引申到人與人之間

Talk about friendship, and loyal things.

Talk about how much you mean to me.

And I'll promise, to always be by your side,

Whenever you need me.